Letztes Jahr im Dezember, etwa zu dieser Zeit, der Zeit der Jahresrückblicke, Bestenlisten und popkulturellen Jahresabrisse, erschien bei The Quietus einer wundervoller Essay von Daniel Dylan Wray, der vieles, das auch ich spürte, aber damals nicht wirklich in sprachliche Formen gießen konnte, wundervoll präzise auf den Punkt brachte. Die pandemieinduzierte Umformung unserer Alltäglichkeiten – allein zu Haus statt Kneipe, allein zu Haus statt Konzert, allein zu Haus statt Arbeit, allein zu Hause statt … und so weiter – verändert auch die Art in der wir Popkultur erfahren und fühlen.

Entkontextualisierung von Kunst zerstört Bedeutung von Kunst. Und mit meinen knapp 26 Jahren habe ich nichts erlebt, das die Kontexte meiner musikalischen Erfahrung zielsicherer eingerissen hat als Corona. Die Schönheit der Entdeckung neuer Musik, neuer Klangwelten, Ideen, Sounds, Bands, Künstler*innen, Artworks wurden Ausdruck ein und derselben medialen Erfahrung. Teil nur eines Kontexts: Schreibtisch, Laptopbildschirm, Zimmer, Kopfhörer. In einer Welt, in der es keine Konzerte, keine Plattenläden, keine Listening-Partys und überhaupt kein gemeinsames Musikhören mehr gab, wurde die Entdeckung neuer Musik eindimensionaler mit jedem neuen Release-Freitag.

Abstumpfung und Lustlosigkeit waren für mich die Folge. Ich bemerkte frustriert, dass die eine Sache, die mir immer die Welt bedeutet hatte – das Entdecken der Schönheit und Energie neuer Musik (und auch die andere Seite der Medaille: das Ärgern und Nachdenken über schlechte Musiktrends, die ewigen Nostalgie-Revivals, etc.) – nicht mehr das geben konnte, was sie mir mein Leben lang gab. Kraft und Halt in schwierigen Zeiten, endlose Ekstase in besseren, die Möglichkeiten über Musik mit anderen Menschen, mit Freund*innen, in Verbindung treten zu können, die ständige Erneuerung meines Ichs als neugieriger, offener Mensch und die wundervolle Konfrontation mit dem Schock des Neuen und Unerwarteten – das schönste, was einem in der Kunst passieren kann.

Seit meinem popkulturellen Erwachen im Teenagerdasein war ich immer von Musik umgeben. Ich hörte jeden Tag mehrere neue Alben, wurschtelte mich durch die horizonterweiternden Schaffen der besten Musikjournalist*innen und Theoretiker*innen – Simon Reynolds, Kodwo Eshun, Joy Press, Mark Fisher –, schrieb selbst darüber, dachte nach, trieb mich auf den wundervollsten Musikfestivals in ganz Europa herum.

Ich bestehe aus Musik, es ist was ich bin.

Es ist was ich war.

In dieser Melancholie verließ ich 2020 und betrat 2021. Trotz allem aber, hatte ich das Jahr relativ unbeschadet überstanden. Im Gegensatz zu vielen anderen, war es für mich nichtmal ein wirklich schlechtes, wenn ich ganz ehrlich bin. Persönlich hatte ich keine existenziellen Sorgen und die Rhythmuswechsel des gesellschaftlichen Daseins waren für mich irgendwo sogar etwas Positives. Vieles von dem, das mir als eher introvertierter, eigenbrötlerischer Mensch immer eine Bürde war in unserer extrovertierten, auf der Stelle beschleunigenden Ellenbogengesellschaft, war plötzlich hilfreich. Das „Gerne zu Hause sein“, das „Sich selbst beschäftigen können“ und nicht zuletzt das zufällige Glück des Fehlens von Lohnarbeit als identitätsstiftenden Ankerpunkt in meinem Ich – für so deprimierend viele, für die keine Arbeit einhergeht mit Wertlosigkeit, Langeweile und Depression, die Krux in diesem Jahr.

2021 wurde schlimmer.

Heute, wo ich diesen Text hier schreibe, haben wir erneut Dezember und das, was hinter mir liegt, war aufrichtig und unbeschönigt gesprochen nichts anderes, als ein absolutes Desaster. Durchzogen von nach langen Jahren zerbrochenen Beziehungen, ständig neuen gesundheitlichen Hiobsbotschaften im engeren Familienkreis und den üblichen Existenzsorgen eines jungen Mittzwanzigers, in diesem engen Korsett einer kalten, von Konservatismus und Kapitalismus durchzogenen Leistungsgesellschaft, einen Platz zu finden, an dem man weder seine emotionale Gesundheit noch seinen Verstand und seine Neugier verliert, bin ich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal sicher, wie tief und langfristig die Wunden sein werden, die eine solche Zeit am Geist hinterlässt. Nie musste ich schneller laufen und mehr Ankerpunkte in den Boden rammen, um wenigstens im Ansatz auf der Stelle bleiben zu können und nicht davongespült zu werden.

Aber: I’m still here. Und hier und jetzt frage ich mich – ein Jahr nach dem Text von Daniel Dylan Wray –, was all das mit mir und meinem Verhältnis zur Musik gemacht haben könnte. Und welche Popmusik, diejenige war, ist und sein könnte, die es schafft, die trist-langweiligen Klänge eines mit jedem weiteren Tag zu unerträglicherem Lärm mutierenden Corona-Blues zu zerschneiden und zu kanalisieren. Eines scheint zumindest für mich intuitiv klar zu sein: All das, all dieses Elend, hat die Musik und mich wieder enger zusammengebracht – wenn auch vielleicht anders als zuvor.

Auch, wenn es bis hierhin viel um meinem persönlicheren Kladderadatsch ging, soll das nicht alles sein. Ich bin und war immer der Überzeugung, dass bei Musik und Kunst allgemein weit mehr auf dem Spiel steht, als der eigene kleine Geschmack. Popkultur ist wie ein Kaleidoskop, durch das man die Realität und alles, was weit darüber hinaus geht, zerstückeln, neu zusammensetzen, reparieren oder ganz kaputtmachen kann. Musik entsteht nie im luftleeren Raum und resoniert mit ihrer Zeit. Sie wird besser, wenn sie dabei eine aktive Rolle einnimmt und bleibt schlecht aber doch aufschlussreich, wenn sie nicht mehr ist, als das Symptom der ihre Gegenwart strukturierenden Hegemonialideologie – ihres Zeitkontextes.

Letzteres ist der Schund, all die Retrorevivals. Der nostalgische Eskapismus, der mit jedem Jahr, in dem wir die lähmende Luft der Alternativlosigkeit und der abhanden kommenden Hoffnung in Zeiten des kapitalistischen Realismus atmeten, mehr und mehr zum dominanten Modus impotenter popkultureller Schöpfung wurde. All die Ruhigstellungsscheiße, die es uns ersparen möchte, die Welt anders zu betrachten, als wir es sowieso schon gewöhnt sind. Post Punk-Revivals, endlose Reunions abgehalfterter Bands, seelenlose Kommerzfestivals, algorithmisiertes Streaming im Sinne des Profits statt Kuratieren und Expertise mit Kunstsinn, Musealisierung, Adele, Retromania.

Auf der anderen Seite steht die Musik von Burial, den Talking Heads, The Slits, Charlie Parker, Grace Jones, David Byrne oder Brian Eno. Und die ist nicht deshalb so unfassbar und interessant, weil sie dem diffusen Geschmack von irgendjemanden entspricht, sondern weil sie die Grenzen dessen, was als normal und machbar galt, transparent machten oder gleich ganz zerstörten. Das waren und sind Sounds, die uns nicht ablenken oder betäuben, sondern unserer Hirn befreien. Die uns Räume des Denkens, Fühlens und Handelns eröffnen, von denen wir höchstens erahnten, dass es sie geben könnte. Oftmals nicht einmal das.

„There is a crack in everything, that’s how the light gets in” singt Leonard Cohen in “Anthem”. Wie klingt das “Light” der durch die Risse des Jahres 2021 fiel? Was sind die Sounds, die mehr bewusstseinsveränderndem Acid gleichen und nicht der lähmenden Betäubung von Valium? Viele der besten Releases eines Jahres, durchzogen von persönlicher und gesellschaftlicher Depressionen, Rückzug, einer coronabesoffenen Öffentlichkeit, postdemokratischen Wahlkämpfen, Rechtsrutsch, idiotischen Konservatismen, aber auch kleineren politischen Hoffnungsschimmern, sprechen von zwei Dingen: Überleben und Leben.

Überlebensalben haben es geschafft das pulsierende und aufregende Gefühl neuer Musik zu einem Sound für das Wohnzimmer, den eigenen privaten Rückzugsraum, umzudeuten, ohne in einen augenverschließenden Eskapismus zu verfallen. Musik, die einem erlaubt, in dem depressiven Ozean aus Scheiße, in dem wir aktuell schwimmen, nicht zu ersaufen, ohne ihn dabei zu vergessen. Die Energie spendet und es einem überhaupt erst ermöglicht, weiter machen zu können. Die jene atomisierte Einsamkeit, in der wir unser Dasein fristen, zu manchmal sogar wunderschöner, warmer Intimität ummodelliert.

Green-House‘ Music for Living Spaces, in dem Enos Airport-Ambient der Zeit entsprechend und auf wunderschöne Weise in die eigenen vier Wände verlegt und aktualisiert wird, der sich wundervoll meditativ durch den Raum ausbreitende, ungradlinige electronic-indizierte Ambient Jazz von Nala Sinephros Space 1.8. Promises von Pharoah Sanders und Floating Points, die entwaffnende Intimität von Arooj Aftab, Sam Gendels über 50 Tracks umfassendes „Something new or nothing“-Experimental-Rabbit Hole Fresh Bread. Musik, die es schafft im Kleinen, sogar auf wenigen Quadratmetern, ganze Horizonte zu verändern.

Nach dem Überleben folgte das Leben. Keine Restauration, keine Rückkehr zum Elend vergangener Gegenwarten, sondern der Schock und die Schönheit des Neuen. Musik, die aus den Trümmern etwas aufbaut, das anders und besser ist, als alles, das wir einmal hatten. Pipelines in eine befreite Zukunft und Sounds, die klingen als würden wir einen quantencomputerisierten Blick ins Kommende erhaschen.

Der unzynisch-queere Pop von Ashnikko und Lil Nas X, die futuristische Electronica von Doss, Darkside oder Magdalena Bay, der Art Pop-Traum einer anderen Welt, „Un Monde Nouveau“, von Feu! Chatterton auf Palais d’argile, Genesis Owusus Reverse-Engeneering der eigenen Depressionen auf seinem genregrenzen verwischenden Post Punk-Soul Meisterwerk Smiling with No Teeth.

Horizonte, die außerhalb der engen Grenzen westlicher Hörgewohnheiten liegen: Die psychedelische Beschwörung senegalesischer Strandpanoramen in Wau Wau Collectifs Yaral Sa Doom, der Eingang in den Kaninchenbau einer pulsierenden südafrikanischen Jazz-Szene, den man in Indaba Is, die Compilation vom Brownswood-Label, finden kann.

Porter Robinsons Nurture Grenzverschiebung von painful nach „Something Comforting, solarpunkiges Electronic-Meisterwerk und Wegbeschreibung in Richtung „Bessere Zukunft“ in einem. Akustische Bilder von Studi Ghibli-artigen Landschaften, elektronische Wärme. 60 Minuten pure Schönheit.

Colourgrade von Tirzah, das klingt, als hätte es unsere Miseré nicht nur längst überwunden, sondern wüsste nicht einmal mehr, dass sie je gab. Posthumane Sounds aus anderen Zeiten und Welten, in denen es eine andere physikalische Akustik gibt, als in unserer. Androiden-Elektro – kühl, fragmentarisch, skizzenhaft. Anders als alles, das wir kennen und die beste Musik, die man in diesem Jahr hören kann.

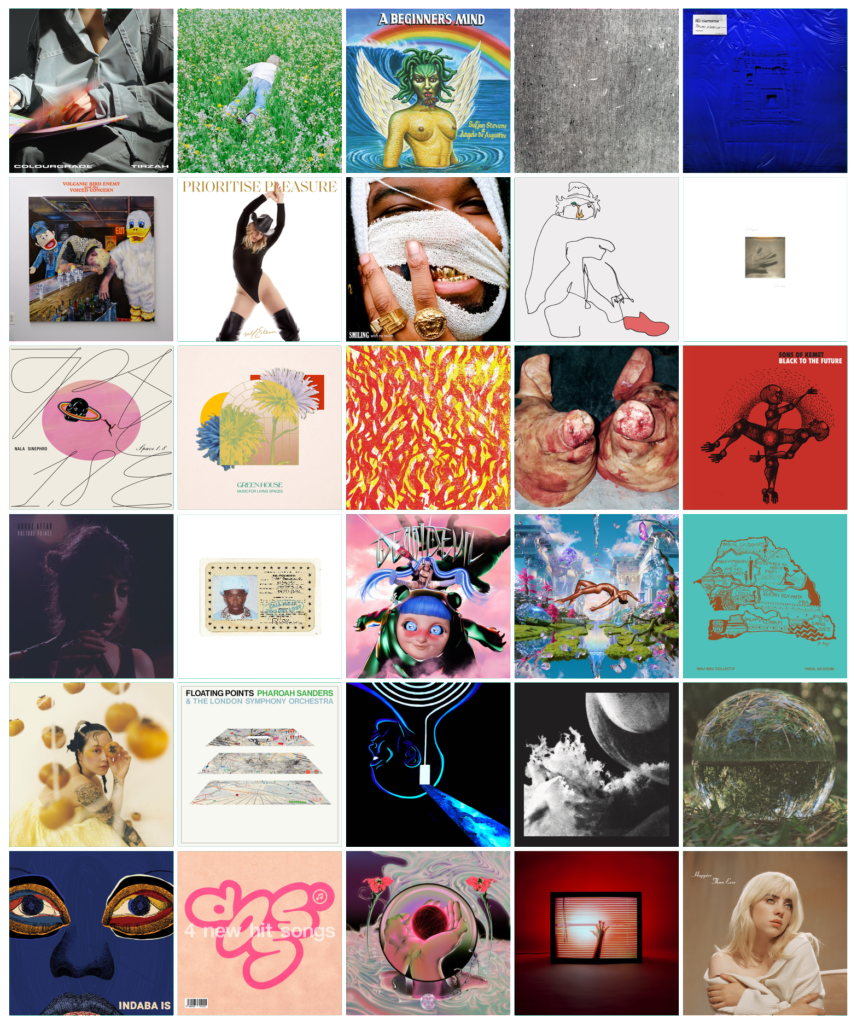

An dieser Stelle möchte ich, dieses verschriftlichte, mehr anekdotische als evidente, mehr assoziative als durchstrukturierte Selbstgespräch, das man Denken nennt, ausklingen lassen. Es folgen die 30 besten Releases eines befremdlichen Jahres. Zumindest der Sound war meistens gut.

Was auf immer 2022 von mir übrig bleiben wird, ich versuche mein Menschenmöglichstes, um für mich und alle andere um mich herum jemand zu sein, der das Leben eher besser als schlechter macht. Nicht zynisch zu werden, auch wenn an Anlässen so manches Mal nicht mangelt, neugierig bleiben, lernen, handeln, verändern. Bescheidene Wünsche nach einem bescheidenen Jahr.

Musik, Filme, Bücher – der ganze popkulturelle Krempel eben – haben mich so manches Mal aufgefangen in diesem Jahr. „Kunst handelt nicht von dem, was passiert. Sie handelt davon wie Menschen es erleben“, schreibt Dietmar Dath wundervoll in Niegeschichte. Ich füge hinzu: Sie handelt auch von dem, wie Menschen es erleben könnten.

- Tirzah „Colourgrade“

- Porter Robinson „Nurture“

- Sufjan Stevens & Angelo De Augustine „A Beginner’s Mind“

- Low „HEY WHAT“

- Feu! Chatterton „Palais d’argile“

- Lil Ugly Mane „VOLCANIC BIRD ENEMY AND THE VOICED CONCERN“

- Self Esteem „Prioritise Pleasure“

- Genesis Owusu „Smiling with No Teeth“

- Sam Gendel „Fresh Bread“

- Grouper „Shade“

- Nana Sinephro „Space 1.8“

- Green-House „Music for Living Rooms“

- The Bug „Fire“

- Armand Hammer & The Alchemist „Haram“

- Sons of Kemet „Black to the Future“

- Arooj Aftab „Vulture Prince“

- Tyler, the Creator „CALL ME IF YOU GET LOST“

- Ashnikko „DEMIDEVIL“

- Lil Nas X „Montero“

- Wau Wau Collectif „Yaral Sa Doom“

- Japanese Breakfast „Jublilee“

- Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra „Promises“

- Theon Cross „Intra-I“

- Jlin „Embryo“ [EP]

- DARKSIDE „Spiral“

- Various Artists „Indaba Is“

- Doss „4 New Hit Songs“ [EP]

- Magdalena Bay „Mercurial World“

- CHVRCHES „Screen Violence“

- Billie Eilish „Happier Than Ever“