Licorice Pizza ist Paul Thomas Andersons schönster Film und erinnert uns daran, dass die 70er-Jahre mehr waren als ein ästhetisches Projekt. Es ging um kollektives Begehren und das Streben nach einer freien Welt. Was ist davon noch übrig?

Wenige noch aktive Filmschaffende werden von Kritiker*innen und Zuschauerschaft verehrt und hofiert wie Paul Thomas Anderson, ich selbst hingegen sehe sein Werk schon immer mit einer gewissen Ambivalenz. In einem fantastischen Text über die Arbeit des Regisseurs argumentiert Sebastian Seidler dafür, die Begegnung zweier Menschen als Zentrum von Andersons Filmen zu begreifen, aus denen wie aus einer chemischen Reaktion alles andere folgt – Handlung, Dramaturgie, Kosmos. Doch so frei und organisch sich seine Filme in ihren besten Momenten auch entfalten mögen, oftmals scheinen die Wege ihrer Figuren doch wie vorgezeichnet auf ein Ziel, den höheren Kunstzweck, zuzulaufen. Was Anderson macht steht und fällt für mich mit der Enge, in der er dieses Korsett filmisch geschnürt wird.

Freie Filme vs. Kunstgewerbeästhetik

In den uninteressanteren seiner Werke bleibt die Grundmechanik – Ausgehen von Figuren und ihrem Aufeinandertreffen und dann weitergehen ins Darüberhinausweisende – zwar gleich, die Wege, die sie beschreiten jedoch, sind mindestens beschnitten, manchmal gar determiniert. Bilder und Szenen, denen man die Anstrengungen ihrer Kreation förmlich anmerkt, der immer präsente Wille zur großen Geste, dem ganz wichtigen Zweck. Am Ende bleibt nicht viel mehr als formstrenger Ästhetizismus. Durchkomponierte Bilder gefüllt mit Leere. Verkrampfte White Elephant Art, in der zwar noch einige unkonventionelle, freie Pinselstriche möglich sind, die Kunst selbst aber schon von Anfang an in einem großen, limitierenden Barock-Bilderrahmen feststeckt, deren selbstauferlegte Grenzen sie nie zu sprengen vermag. Sie bleibt gefangen im Gewohnten und raubt sich die Möglichkeit, etwas wirklich Interessantes im Shock-of-Trying-Something-New-Sinne zu erreichen. The Master, ein unerträglicher Film, der unter der Gravitation seiner selbstbehaupteten Wichtigkeit letztlich in sich zusammenfällt, hat diese Kunstgewerbeästhetik auf die Spitze getrieben, doch bereits There Will Be Blood litt unter ihr.

Anderson wird hingegen immer dann fantastisch, wenn er den Figuren, die er begleitet, ihre Ketten erspart. Schafft er es seinen Hang, etwas ganz Großes kreieren zu wollen, zu unterdrücken, entstehen daraus seine besten Filme. Sie werden bevölkert von Charakteren, die nicht (unbedingt) politisch frei sind in dem Sinne, dass ihnen Unterdrückung, Ausbeutung, Ausgrenzung und der ganze restliche Scheiß unbekannt wären, doch wenigstens – und wenig ist das nicht – die Fesseln des Kunstzwecks bleiben ihnen erspart. Sie sind keine Symbole für irgendeine feuilletonistische Sinnsuche, keine Stellvertreter*innen für diese oder jene Moral. Es gibt keinen Endpunkt namens „Pointe“ oder „Moral von der Geschichte“, auf den sie von einem Drehbuch wie auf Schienen fahrend zugesteuert werden. Nichts, das ihnen Luft und Wege abschneidet. Sie atmen frei. Bewegen sich durch ihre Kosmen, die mal eher mikro, mal makro sind, nie aber deterministisch. Die Filme selbst haben einen Anfang und ein Ende, ohne dass eine dieser beiden Grenzen nicht ebenso hätte woanders verlaufen können. In seinem psychedelischen Meisterwerk Inherent Vice, seinem bisher besten Film, gelingt Anderson dieses pulsierende, energetische und nicht zuletzt oftmals auch wunderschöne Abtauchen in das Erleben seiner Protagonist*innen in absolut fantastischer Weise. In Der Seidene Faden ebenso. Eine Filmästhetik der Freiheit.

Licorice Pizza führt diese Herangehensweise nun auf solch eine wundervolle Weise fort, dass der Film nicht weniger als ein großes Geschenk inmitten trister Coronaüberdruß-Winterdepressionen-Undsonstauchirgendwieallesscheiße-Times ist. Das vor dem Hintergrund eines elegant gemixten Cocktails aus Liebesbeziehung und Coming of Age-Story gezeichnete Bild der frühen 70-Jahre entsteht aus den Pinselstrichen der freien Entfaltung sein Protagonist*innen. Wie ein gravitativ verbundener Doppelstern umkreisen sich Alana Kane, 25 Jahre, und Gary Valentine, 15 Jahre, ziehen sich an, stoßen sich ab, driften umher und fallen am Ende doch ineinander zusammen. Sie treffen auf alternde Hollywood-Stars und pedantische Filmemacher, verkaufen Wasserbetten und Flipperautomaten, beleidigen spießige Fernsehmoderatorinnen, organisieren idealistische Wahlkampagnen, werden verhaftet, kommen wieder frei. Try, fail and try again. Die Welt und vor allem auch die Zeit scheinen freier zu sein als die unsere. Nicht frei von politischen Schweinereien, Homophobie, Schuldenlast und dem ganzen anderen Dreck (auch die portraitierte Beziehung selbst ist nicht frei von Toxizität), aber doch freier insofern, als dass ein Scheitern mit weniger existenzieller Angst einhergeht und auch die vage Idee einer besseren, weniger unterdrückerischen Zukunft noch existiert.

Die Luft der Veränderung

Man sollte die Tatsache, dass Licorice Pizza zu genau diesem Zeitpunkt und nicht irgendeinem anderen spielt nicht allzu eilig als bloßen Nostalgie-Move eines Regisseurs, der sich in die Zeit seiner eigenen Kindheit zurück imaginiert, abtun. Der Film würde so weder 10 Jahre früher noch 10 Jahre später funktionieren. Er muss in den 1970ern spielen, weil es genau der Zeitpunkt war, an dem der Sumpf aus Kapitalismus, Rassismus, Sexismus und anderen Widerwärtigkeiten und Zwängen stark am Taumeln ist. Weg war er natürlich nie, doch gab es zumindest das gesellschaftliche Begehren und auch den kollektiven Glauben daran, dass er in nicht allzu ferner Zukunft wirklich beseitigt werden könnte. Knapp 10 Jahre später waren bereits Thatcher, Reagan, Pinochet passiert und damit so ziemlich alles wieder im Arsch. Licorice Pizza ist durchzogen von dieser zeitspezifischen optimistisch-entspannten Grundstimmung, die nicht nur ein Ausdruck der Teenage-Prä-Erwachsenseindepressionen junger, unbelasteter Menschen ist, sondern etwas Zeitkulturelles. Licorice Betonwüsten-der-Vorstadt-und-Abbau-des-Sozialstaats hätte einfach nicht funktioniert.

Stellt sich die Frage, was aus diesem kollektiven Begehren und der Idee einer freieren Zukunft geblieben ist. Tod und auf ewig verloren? Zu betoniert unter dem grauen Asphalt neoliberaler Ideen, begraben von durchgeknallten Krawattenarschlöchern und ihren deprimierenden Ideen von negativer Freiheit und Pseudo-Deregulierung? Wäre dem so, würde wir einen Film sehen, der nicht mehr ist als ein augenverschließendes, unpolitisches Betrauern verlorener Träume. Was aber, wenn da mehr ist? Wenn die Licorice Pizza durchziehende Atmosphäre von Schönheit und Freiheit nicht verloren ist, sondern nur unter größter Anstrengung der Schlips tragenden Gegenkräfte verdrängt und unterdrückt wird? Könnte man das Vergessen vergessen und vorzeitig für tot erklärte Ideen von den Untoten zurückholen? Liest man das ganz wundervolle Manuskript von Acid Kommunismus, dem unvollendeten Buch des späten und leider doch viel zu früh verstorbenen Mark Fisher, lautet die klare Antwort: Ja! Da ist noch etwas übrig. Und das können und müssen wir zurückerobern und rekultivieren.

Nach Mark Fisher ist Neoliberalismus in erster Linie nicht als positive (wenn auch bescheuerte) Idee und damit als Aktion zu verstehen, sondern als Reaktion auf eben die politisch-emanzipatorischen Strömungen jener Zeit vor ihm. Weder war Fisher der Erste noch der Letzte, der diesem Gedanken nachging, kein anderer aber hat das, was aus dieser Idee folgt, schöner und kraftvoller zu Ende gedacht als er.

Das Vergessen vergessen

Wenn du heute über die 70er-Jahre nachdenkst, ist das, was du vor deinem geistigen Auge siehst, vermutlich nicht viel mehr als eine Simulation. Ein reduktionistisches Moment, bestehend nur noch aus ikonischen Bilder, zeitgenössischer Musik, Peace-Zeichen und einer bestimmten Art von entpolitisierter Nostalgie. Die Neutralisation aller realen Verheißungen. Eine Dekade, ununterscheidbar von ihrer ästhetischen Simulation in unserer Gegenwart. Alle politischen Ideen? Aus und vergangen. Gescheitert. Doch so wahr der erste Teil auch sein mag, die Schlussfolgerung ist es durchaus nicht. Fisher nährt sich stattdessen aus einer völlig anderen Richtung und fragt:

„Was aber, wenn die Gegenkultur nur ein holpriger Anfang war und nicht das Beste, auf das wir hoffen konnten? Was wenn der Erfolg des Neoliberalismus eben kein Hinweis auf die Unausweichlichkeit des Kapitalismus war, sondern ein Zeugnis des Ausmaßes seiner Bedrohung durch das Gespenst einer Gesellschaft, die frei sein könnte?“

Das Freisein, das hier gemeint ist, meint Freiheit vor unterdrückerischen Hierarchien und der selbstausbeuterischen Arbeit, die kapitalistischen Lebensweisen inhärent ist. Und das Gespenst – eine Formulierung von Herbert Marcuse – ist nichts lang Zurückgelassenes, kein bloßes Relikt, sondern vielmehr etwas, das auch heute noch als zarter Lufthauch des Verdrängten durch die Ritzen und Spalten des löchrigen Bodens unseres kulturell-kollektiven Unterbewusstseins spukt. Herumgeisternde Ideen, die es zu reanimieren gilt.

Die Vergangenheit ist weder impotent noch vergangen. Vielmehr schwebt sie noch immer durch den kulturellen Raum. Sie kann anders aussehen, neu erzählt, aktualisiert und mit neuen Sinnzusammenhängen verknüpft werden. Die Geschichte der 70er-Jahre als progressive Idee und befreiendes Moment, so sehr sie auch unter kapitalistischer PR-Arbeit begraben scheint, ist noch immer präsent. Und sie kann erneut zu politischer und kultureller Gegenmacht werden, denn ihre Ideale und ihre Konsequenz einer neuen kommunistischen Ordnung, die sich fundamental vom damaligen Kapitalismus, unter dem wir noch heute leben, unterscheidet, sind weitaus radikaler, als es ikonische Fotografien von Hippies, die Blumen in Gewehrläufe stecken, jemals sein könnten.

Acid Kommunismus & Licorice Pizza

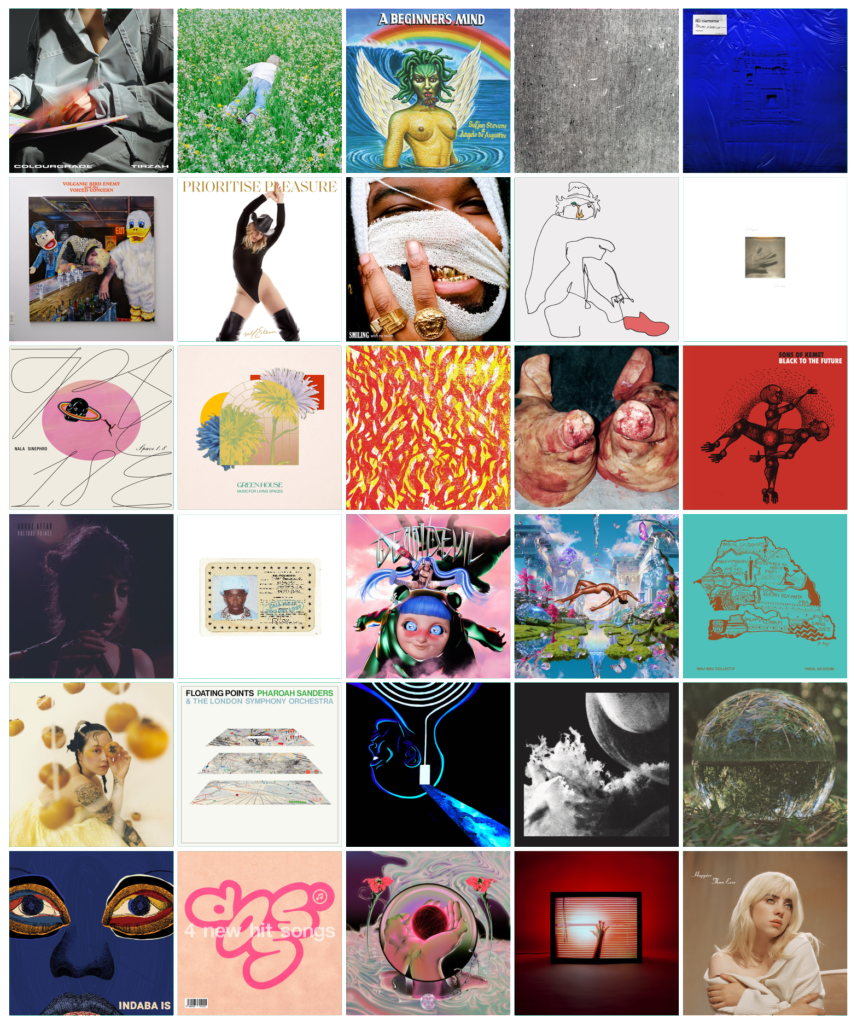

Acid Kommunismus ist kein Postkapitalismus, sondern der Versuch den Weg dorthin zu re-kartografieren und das Bild eines Linksseins zu skizieren, das so experimentierfreudig ist wie Paul Thomas Andersons Art Geschichten von Begegnungen zu erzählen. Es geht darum zu unvergessen, was verdrängt wurde, und zu zeigen, dass kontingent und veränderlich ist, was dir als alternativlos verkauft wird. Ein Pfad zu den Grenzen unseres Bewusstseins hin zu etwas, das irgendwann einmal unvermeidlich schien, nun aber unmöglich wirkt. Der Gegenexorzismus zum kapitalistischen Realismus. Die Spuren dorthin fand Mark Fisher schon immer in der popkulturellen Kunst. Er betrachtet Filme, Musik, Bücher, Artwork und Poesie nicht (nur) aus irgendeiner Art von Kulturnerdigkeit. Die Songs und Sounds von den Temptations, Sly & The Family Stone, Lee „Scratch“ Perry, den Revolver-Ära Beatles, dem elektrischen Miles Davis und zu vielen anderen, als dass man sie hier nennen könnte, sind für ihn mehr als Ablenkung und Hintergrundbeschallung. „Psychedelic Shack“, einer der besten Songs der Temptations wird für ihn zum Sound für ein „neues Sehen, ein neues Hören, ein neues Denken, ein neues Lieben. Das ist das Versprechen des Acid Kommunismus und dieses Versprechen konnte man in dem Song und der Kultur, die ihn inspirierte, hören.“ Musik, Bücher, Kunst wie diese waren für ihn „ein aktives Träumen, das sozialen und kulturellen Zusammensetzungen entsprang und das auf neue machtvolle Kollektive und eine neue existenzielle Atmosphäre zurückwirkte, die sowohl Plackerei als auch traditionelle Ressentiments zurückwiesen.“

Während ich Licorice Pizza nun zum wiederholten Male sah, wirkte Andersons Werk auf mich wie der wunderschöne und pulsierende Versuch, sich und vor allem uns an eben diese Kraft von Kunst zu erinnern. Ein gegenkultureller Defibrillator. Keine Protagonistin, keine herausgepickte Szene und keine Inhaltangabe mag das belegen können, doch wenn man wie ich der Überzeugung ist, dass ein Film als Gesamtkunstwerk mehr ist als die Summe seiner handwerklichen Einzelteile, funktioniert es. Nicht einzelne (ohne Zweifel fantastische) Fragmente sind es, die Licorice Pizza für mich so grandios machen, vielmehr ist es der Vibe, die Atmosphäre und das Gefühl, das überall in der Luft zu schweben scheint. Ein nicht rationales und mit analytischen Werkzeugen nur schwierig zu (be-)greifendes Etwas, das in diesem Text genauso unvollständig bleiben muss, wie jede Beschreibung der Realität letztlich nicht mehr als eine Annährung ist. Es scheint Alana und Gary zu umgeben, wenn sie durch die Straßen von Los Angeles streifen, während Clarence Carters „Slip Away“ oder Bowies „Life On Mars?“ Sounds anderer Möglichkeitswelten aus den Kinoboxen strömen lassen und Andersons Kamera mit einer hypnostischen Eleganz die intensiven Gefühle seiner Protagonist*innen einfängt. Der ermächtigende Verweis auf das, was noch immer in den Ecken und Schatten unseres politischen und kulturellen Seins schlummert: Alternativen, deren ausgestaltete Räume für Mark Fisher so aussehen könnten:

„Es ist zugleich ein egalitärer und demokratischer Raum, und ein bestimmter Affekt liegt über allem. Es existiert eine Vielheit, aber kaum eine Spur von Böswilligkeit oder Ressentiment. Er ist ein Raum für Gemeinschaft, in dem man sich ebenso treffen und unterhalten wie auch vollkommen weggeblasen werden kann. ‚“There is no such thing as time“ – weil die Lichter den Unterschied zwischen Tag und Nacht verschwimmen lassen, weil die Drogen die Wahrnehmung von Zeit verändern; falls das stimmt, dann ist man hier kein Opfer der Notwendigkeiten, die den Arbeitsalltag zu einer Plackerei machen. Es gibt keine Regeln darüber, wie lange Unterhaltungen sein dürfen und man weiß nicht wohin eine Begegnung führt. Du hast die Freiheit, deine Alltagsidentität hinter dir zu lassen. Du kannst dich nach deinen Bedürfnissen verwandeln, auch nach Bedürfnissen, von denen du nicht wusstest, dass du sie hast.“

Ob Paul Thomas Anderson irgendetwas davon intendiert, gedacht, whatever hat, weiß ich nicht und es ist mir ehrlich gesagt auch egal. Was Licorice Pizza in mir verursacht, ist genau dieses Gefühl: Nicht Optimismus, aber wenigstens ein in diesen Zeiten dringend benötigter Funken Hoffnung, dass all diese Ideen, all die Schönheit und Kraft einer Welt, die frei sein könnte, nicht verloren sind und ein kollektives Begehren noch immer möglich ist. Doch auch, wenn nichts von diesem kleinen Gedankenstrom für irgendjemand sonst Sinn macht und Andersons neuster Film, trotz aller filmemacherischer Unkonventionalitäten, nicht mehr ist als realitätsentfliehender Eskapismus. Auch dann bleibt in Dietmar Daths Worten immer noch eine Erkenntnis übrig: Wer flüchten möchte – und sei es in die Vergangenheit –, der hat wenigstens schon einmal verstanden, dass er im Gefängnis sitzt. Und auch das wäre irgendwo ein Anfang.